インドは多様な文化と伝統音楽を持つ魅力的な国です。その中でも、弦楽器はインド音楽で重要な役割を果たしてきました。

インドには多様な弦楽器が存在し、それぞれが独自の音色と演奏技法で聴衆を魅了してきました。本記事では、インドの弦楽器の歴史や特徴、代表的な弦楽器、そして世界的な影響を解説します。

記事の監修者

インドの弦楽器の歴史

インドの弦楽器は長い歴史の中で進化を遂げ、文化や宗教、音楽スタイルに深く根付いてきました。

その起源から現代に至るまで、インドの弦楽器がどのように変化し、文化的な価値を高めてきたかを解説します。

古代から中世の弦楽器

インドの弦楽器のルーツは、「サラスワティー・ヴィーナ」からはじまったとされています。

サラスワティー・ヴィーナはインドの古代音楽に用いられる弦楽器の総称です。女神サラスヴァティが演奏する聖なる楽器としても有名です。

また、サラスワティー・ヴィーナは現代のシタールやサロードの前身ともいわれ、弦楽器全般の源流となっています。左手でフレットを押さえ、右手の人差し指と中指に爪をつけて演奏します。

この時代、宮廷音楽としての地位が確立され、弦楽器の役割が単なる伴奏から独奏へと広がりました。

これにともない、楽器の設計にも変化が見られ、音域を広げるために弦の数を増やしたり共鳴胴を改良したりする試みが行われました。

イスラム文化の影響と新しい弦楽器の誕生

12世紀以降、イスラム文化がインド音楽に新しい風を吹き込みました。当時のインドにペルシャやアラビアの楽器が伝わり、これがシタールやサロードなどの新しい楽器の誕生につながりました。

北インド古典音楽の重要人物、アミール・フスローの手によってシタールが作られたという説が現在では一般的です。

シタールは、ペルシャのセタールから派生したとされ、その名前や構造にも影響が見られています。

サロードには正確な文章が残されていませんが、イスラムの侵攻によってインドに伝わったという説があります。

ムガル帝国時代には、シタール、サロード、タンプーラなどの弦楽器が宮廷音楽を彩っていました。

近代における弦楽器の普及

19世紀から20世紀にかけて、インドの弦楽器はさらに進化し、世界的な注目を集めるようになりました。

この時代になると、弦楽器はインド古典音楽の枠を超えて、多様なジャンルの音楽に取り入れられるようになったためです。

特に20世紀半ばには、「ラヴィ・シャンカール」がシタールを通じてインド古典音楽を世界に広めました。

ラヴィ・シャンカールは、ビートルズのジョージ・ハリスンにシタールを教えたことで知られ、インド弦楽器が西洋音楽に浸透する大きなきっかけとなりました。

ラヴィ・シャンカールの演奏は、クラシック音楽やジャズ、ポップスなどのジャンルにも影響を与え、多くのミュージシャンがインド音楽に興味を持つきっかけとなります。

さらに、インド映画音楽やフュージョン音楽でも弦楽器が積極的に使用されました。

インドの代表的な弦楽器一覧

インドの弦楽器は、その種類の多さと個性豊かな音色で、北インドや南インドの伝統音楽を彩っています。

それぞれの楽器は地域文化や宗教的背景を反映していて、インド音楽の奥深さを理解する上で欠かせません。北インドと南インドの代表的な弦楽器と、その他の地域文化を支える楽器を紹介します。

北インドの代表的な弦楽器

北インドで有名な弦楽器は以下のとおりです。

- シタール

- サロード

- サーランギ

特に、シタールはインドを代表する弦楽器として世界中で演奏されています。

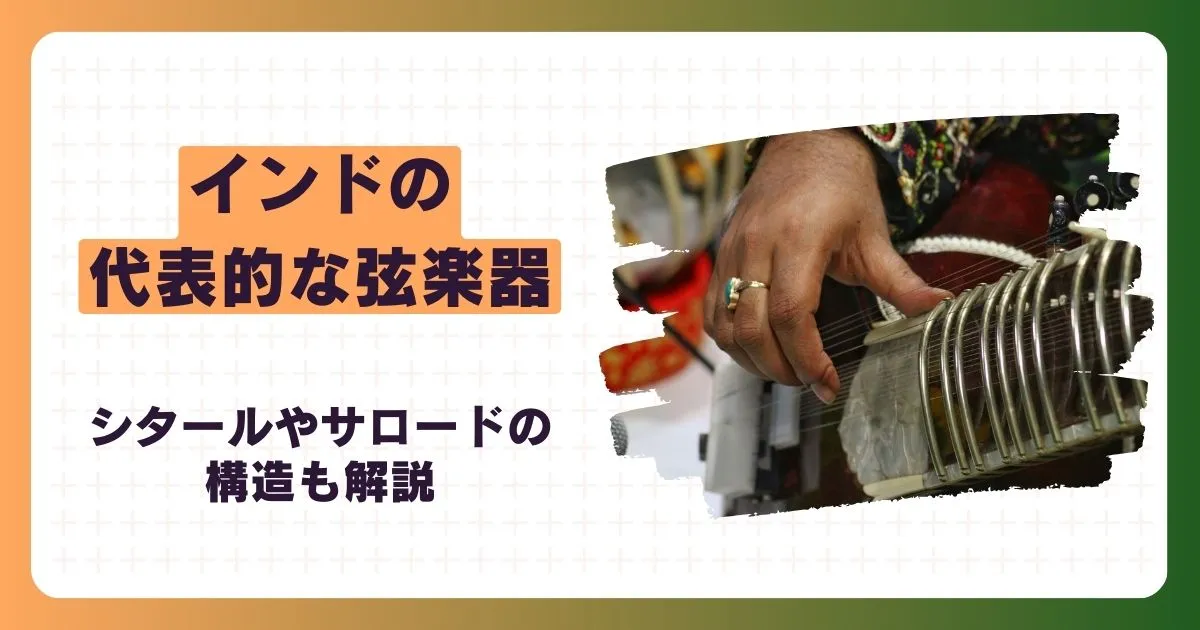

シタール

シタールは北インドの音楽で特に有名な弦楽器のひとつです。その構造は複雑で、通常7本の演奏弦と13本ほどの共鳴弦を備えています。

共鳴弦は直接弾かれることはなく、演奏弦の振動に共鳴し、独自の響きを生み出す役割です。この共鳴弦がシタール特有の豊かな倍音を引き立て、聴衆を魅了します。

シタールは、即興演奏やラーガ(旋律の枠組み)の表現において重要な役割を果たします。

また、ラヴィ・シャンカールのような演奏家によって世界的に広まり、ビートルズをはじめとする多くの西洋ミュージシャンにも影響を与えました。

シタールの音色は奥深く、インド音楽を象徴する楽器といえます。

シタールの音色はインド的で、私は大好きです!

サロード

サロードはフレットがないことで知られる楽器です。金属製の指板と、動物の皮で覆われた共鳴胴を持ち、深みのある音色が特徴です。

サロードはシタールと並んで、北インド音楽の中核を担う弦楽器として評価されています。

演奏者は、ピックや指で弦を弾き、滑らかなグリッサンドを多用して演奏します。この特徴によって、シタールよりも柔らかで情緒的な音色を奏でられる楽器です。

サロードは、即興演奏でも表現力が豊かで、深い感情を伝えられます。

サーランギ

サーランギは弓で擦って演奏する弦楽器です。哀愁漂う音色が特徴で、インドの民俗音楽やクラシック音楽の中で広く用いられています。

サーランギは演奏技法が独特で、爪を使って弦を押さえます。3本の演奏弦と36本の共鳴弦をもつのが一般的です。

その音色は歌声に近いともいわれ、旋律楽器として優れています。北インドの民俗音楽では、感情豊かな表現が求められるので欠かせない弦楽器のひとつです。

南インドの代表的な弦楽器

南インドの弦楽器として有名なのが以下の楽器です。

- サラスヴァティー・ヴィーナ

- タンプーラ

特にサラスヴァティー・ヴィーナは歴史のある弦楽器で、宗教面からも注目されています。

サラスヴァティー・ヴィーナ

サラスヴァティー・ヴィーナは南インドの伝統楽器で、ヒンドゥー教の神話にも登場する弦楽器です。神話では、学問と音楽の女神サラスヴァティーがヴィーナを奏でる姿が描かれています。

この背景から、サラスヴァティー・ヴィーナはヒンドゥー教徒から神聖な楽器とみなされています。

サラスヴァティー・ヴィーナは、大きな共鳴胴とフレット付きの棹を持ち、シタールに似た形状をしている楽器です。

シタールのように指で弦を弾くのが一般的で、独自の音色と表現力が南インドの伝統音楽を支えています。

タンプーラ

タンプーラは、主に伴奏楽器として使用される弦楽器です。そのシンプルな構造と開放弦の響きが、音楽全体を包み込む役割を果たします。

タンプーラは、シタールやサラスヴァティー・ヴィーナのように旋律を奏でる楽器ではなく、一定の基準音を鳴らし続ける「ドローン」として使用されます。

タンプーラの持続音は、演奏者やリスナーに深い集中力を与え、演奏するラーガの雰囲気を引き立てるのが特徴です。

タンプーラは南インドだけではなく北インドでも使用されますが、その調律法や演奏スタイルには地域差があります。

その他の代表的な弦楽器

インドには、他にも以下のような独自の弦楽器が存在します。

- エスラジ

- ディルルバ

日本では馴染みの少ない楽器かもしれませんが、どちらもインド音楽でよく用いられます。

エスラジ

エスラジは、ベンガル地方でよく使われる弦楽器で、シタールとサーランギの特徴を併せ持つ独自の楽器です。インドの詩人「ラビンドラナート・タゴール」が愛した楽器としても知られています。

サーランギのように弓を用いて演奏し、チェロのような深みのある音色が特徴です。北インドや東インドの民俗音楽で使用されることが多く、独特の音色が聴衆に印象を与えています。

弓を逃がすために胴体の横がえぐられているので、楽器としての形状も独特です。

ディルルバ

ディルルバはエスラジによく似た擦弦楽器で、竿にはフレットがあります。

エスラジよりも低音が強いのが特徴ですが、旋律的な演奏も可能です。主に宗教音楽や瞑想的な場面で用いられ、その哀愁漂う音色は心を癒します。

インドでは地域によってエスラジをディルルバと呼ぶことがあるので、それぞれの楽器の特性を理解しておきましょう。

インドの弦楽器の3つの特徴

インドの弦楽器は、以下のような理由から他の国の弦楽器とは一線を画しています。

- 独特な音色と響き

- 多様な構造と調律法

- 独自の演奏技法

それぞれの特徴を詳細に解説します。

インド独自の音色と響き

インド弦楽器の音色は、世界中の音楽愛好家を魅了する独特な響きを持っています。その秘密の一つが「ジャワリ」と呼ばれる特殊なブリッジ構造です。

ジャワリは、弦の倍音を豊かにするように設計されています。この倍音の豊かさが、インド音楽特有の深くて瞑想的な響きを生み出します。

そのため、インドの弦楽器の音色は、宗教的儀式や瞑想音楽の場面でも重要な役割を果たしてきました。

また、共鳴胴の素材や形状も音色に影響を与えています。

シタールのようなカボチャ型の共鳴胴やヴィーナのような木製の胴体はそれぞれ異なる音響効果を生み出し、楽器ごとの個性を強調しています。

弦楽器の構造と調律法

インドの弦楽器には他国の弦楽器では見られないユニークな構造が数多くあります。共鳴胴は音を増幅し、豊かな響きを作り出す役割を果たします。

シタールやタンプーラの共鳴胴には夕顔や瓢箪をくり抜いたものが使われることが多く、その軽量で共鳴性の高い素材が独自の響きを生み出す理由のひとつです。

一方、サロードやサーランギでは、木材と動物の皮を使用した胴体が、深みのある音色を生み出します。

共鳴弦の存在も特筆すべき点です。多くのインド弦楽器には、演奏者が直接触れない共鳴弦が設けられており、これが演奏中に振動して倍音を増幅します。

この仕組みによって、楽器全体が一体となってインド音楽独特の豊かな響きを奏でます。

また、調律法も注目すべき点です。北インドの楽器は、演奏するラーガ(旋律の枠組み)に応じて調律が変化し、即興演奏の可能性を広げます。

一方、南インドのヴィーナやタンプーラは、規則的な音階をもとに調律され、安定した響きを奏でます。

演奏技法と特徴的な表現

インド弦楽器の演奏技法は、爪や指を用いるのが基本で、多くの楽器では演奏者が手作りのピック(ギターやベースの演奏にも使われるもの)や爪状のアイテムを使います。

これによって弦の振動を繊細にコントロールし、多彩な音色を生み出しています。シタールやサロードの奏者は、指を滑らせる技術によって音程を細かく調整し、曲の情感を高めます。

また、インド音楽ではグリッサンド(フレットを押さえた指を滑らせる技法)やポルタメント(特定の音から特定の音へ指を滑らせる技法)が頻繁に使われるのも特徴です。

これらの技法によってインド音楽は流れるように自然な響きを持ち、旋律がダイナミックに変化します。特に、北インド音楽では即興性が重要なので、これらの技法がその即興的な演奏に適しています。

インド弦楽器の演奏では、音楽の要素が聴衆の感情に直接訴えかけるように構築されている点も特徴的です。

単なる技術の見せ場ではなく、瞑想や宗教にも通じる精神性を共有するために演奏される機会が多いためです。

インド弦楽器の世界的な立ち位置

インドの弦楽器は、古典音楽の枠を超えて世界中の音楽シーンや教育に影響を与えました。

その音色や技法は、さまざまなジャンルで革新をもたらし、現代音楽にも新しい可能性を提供しています。以下では、インドの弦楽器の世界的な広がりと影響について解説します。

インド古典音楽の世界的な広がり

インドの古典音楽が世界的な注目を集めるきっかけとなったのが、シタールの普及でした。

その中心人物となったラヴィ・シャンカールは、シタールの演奏を通じて西洋の聴衆にインド音楽の魅力を伝えました。

特にビートルズのジョージ・ハリスンは、ラヴィ・シャンカールから直接シタールを学び、ビートルズの楽曲「ノルウェーの森」でシタールを取り入れています。

この出来事は、シタールが西洋音楽に浸透する重要な転換点となりました。

続いて、他のロックバンドやジャズアーティストがインド古典音楽に触発され、シタールやサロードを活用した作品を発表していきます。

シタールを中心としたインドの古典音楽は、ヨーロッパやアメリカの主要都市での演奏フェスティバルでも披露され、幅広い聴衆を獲得しました。

これにより、インド音楽は単なるエスニックミュージックの枠を超え、世界の音楽文化の一部として認識されるようになりました。

フュージョン・メタル・映画音楽とインドの弦楽器

インドの弦楽器は、映画音楽においても欠かせない存在となっています。

インドのボリウッド映画では、シタールやサロードが旋律楽器として活用されるだけではなく、タンプーラの持続音が背景音楽として使われ、シーンの感情を強調しています。

ボリウッド映画については、以下の記事で詳細に解説しているのでぜひともご覧ください。

参照:インドのボリウッドとは?インド映画の人気作品7選と有名俳優も紹介

フュージョンやジャズ、メタルなどの西洋音楽でも、インド弦楽器の響きが取り入れられるようになりました。

マイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンなどの世界的ジャズアーティストは、インド音楽にインスパイアされたアルバムを発表しました。

また、現代の激しいメタルでも、インドの楽器を用いたサウンドが新鮮なアクセントを加えています。

インドの弦楽器は独自の特徴を持つ個性的な楽器

インドの弦楽器は、その多様な音色で多くの人々を魅了しています。それぞれの楽器が持つ独自の特徴を理解すると、インド音楽の世界をより楽しめます。

国際的にも認知されてきたインドの弦楽器は、国や音楽ジャンルを超えて今後も世界中で愛され続けるでしょう。

インドの弦楽器に興味のある人は、ぜひとも本場のインドでインド音楽を堪能してみてください。